国会の攻防(4)

─ 大臣問責決議、正副議長不信任決議、常任委員長解任決議、委員長不信任決議、特別委員長問責決議

岸井和

2020.09.05

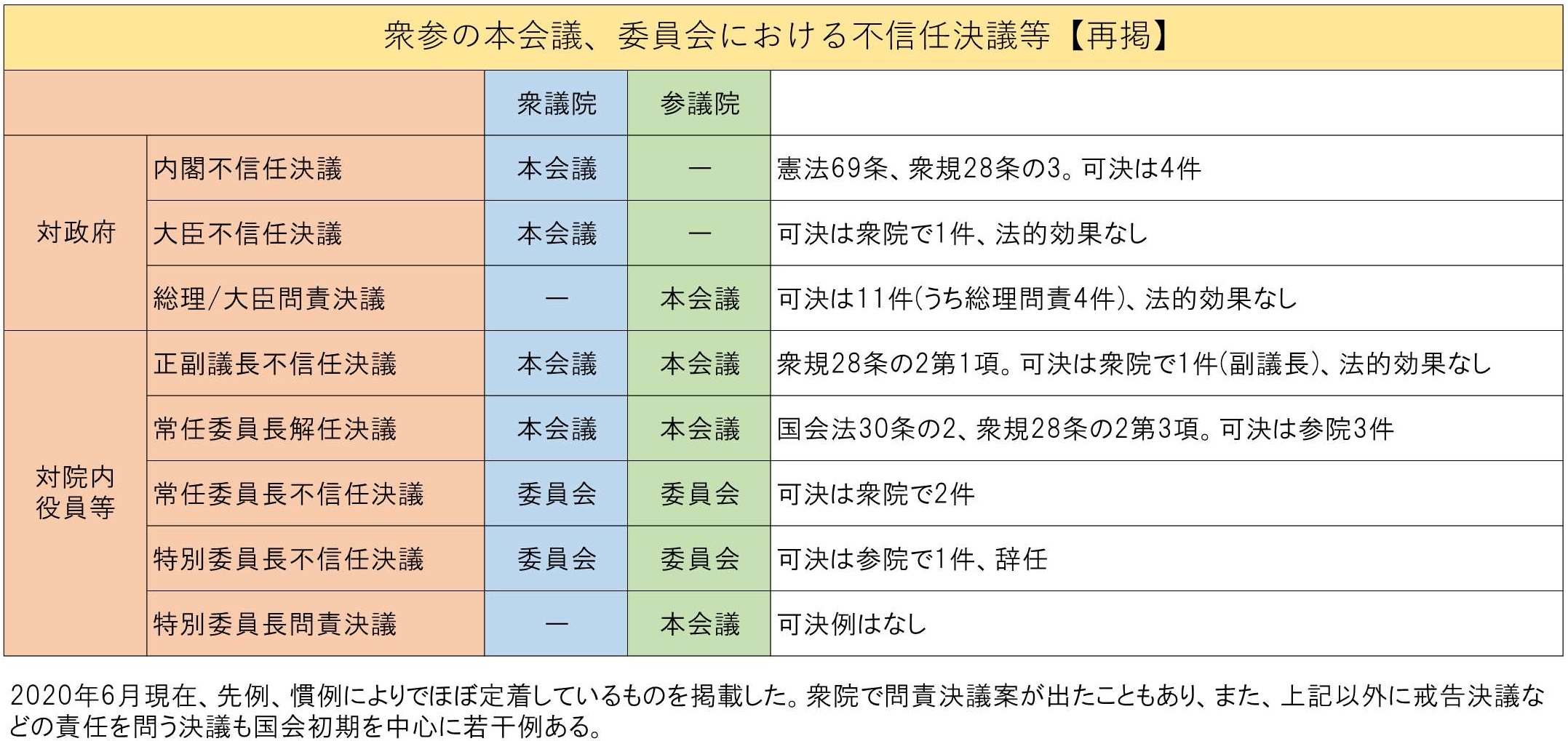

大臣不信任決議、問責決議、総理問責決議は国会の攻防(3)参照

(3)大臣問責決議案(参議院本会議)

総理以外の個別の大臣に対して問責決議案が提出されたことは数多くあるが、そのうち可決に至ったのは7件である。最初は1998年10月16日(第143回国会)の額賀福四郎防衛庁長官に対するもので、7件すべての例が衆参ねじれの下であり、また、政治全体的な問題よりは不祥事や政策遂行上の問題を理由に政権の弱体化を狙ったものである。額賀長官のときは、防衛庁内での装備品調達をめぐる贈収賄事件が原因であった。参議院で野党が過半数を持っている状況では、法案に抵抗するためには問責決議案を利用する必要はないからである。

大臣問責決議案可決の事態に対し、政権側は決議と直接の関連性を薄めるため、しばらく時間を経たうえで、辞任、交代の道を選んでいる。次々と法的拘束力のない問責決議が可決されることで、そのたびに大臣を交代させることは政権運営上困難が伴う。かといって、大臣を続投させれば野党は信任されていない大臣のもとでは法案審議に応じない。総理問責とは異なって、大臣を交代させることは不可能ではない。民主党政権下で問責決議案が可決された6大臣は内閣改造とともに内閣を去っている。また、野党としても、問責決議案の可決の時期を会期末近くとし、国会審議に直ちに影響を与えないように調整するケースも多い(会期末でなかったのは、2012年の2例)。可決されない場合とは異なり、国政が一部マヒすることから野党も慎重に提出時期を検討している。

5正副議長不信任決議(案)(衆参の本会議)

(1)正副議長不信任決議

正副議長に対する院としての不信任の意思を示すための手段としては不信任決議が用いられる。参議院も「問責」ではなく「不信任」の名称を使うのが慣例である。正副議長不信任決議案が可決された場合の規定は存在せず、その法的効果はない。正副議長は各院によって選出されるので、その不信任は解任と同じ効果を持つと考える余地はあろうかと思われるが、法規がないことから直接に解任とは結びつけないのが先例である。

正副議長不信任決議案が提出されるのは、与野党対決法案の審議に関連し、与党寄りの運営に対する批判、つまり議長職権で本会議を開会したり、議長裁定等に不満を持ったような場合が多い。議長本人に対する不信任というよりは法案の成立阻止のための手段として使われる。提出するときは、衆議院では理由を附して50人以上の賛成者と連署して議長に提出しなければならないとする(衆議院規則28条の2)。参議院については同様の規定がないが、他の決議案(政策決議や総理問責等)と同様に議員10人以上の賛成者が必要とされている1)参議院ホームページ https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/honkaigi.html。

(2)議長不信任決議案可決とその効力(明治憲法下)

議長不信任決議案可決の先例は第5回帝国議会に遡る。1893年11月29日に星亨衆議院議長が大阪の政商に便宜を与え不正な利益を与えたとして不信任決議案が提出された。「衆議院ハ議長星亨君ニ信任ヲ置ク能ハス同君ノ議長ノ地位ニアルヲ欲セサルカ故ニ同君自ラ處処決セラレンコトヲ望ㇺ」。

勅任である議長の任命権は天皇にあり、院が勝手には解職できない、したがって信任できない議長は自分から辞職してくれ、といったことである。この動議は可決されたが、星議長は疚しいところはないから受け入れられないと拒絶し2)1893年11月29日 衆議院議事速記録、翌日も本会議を主催した。困惑した衆議院は同日の本会議を休会とする緊急動議を可決し、その翌日には上奏を決議し、天皇に暗に議長の更迭を求めた。この恐れ多い事態に星議長は謹慎はしたものの辞職はせず、さらに宮中も議長辞職問題に直接関与しようとはしなかった。そこで、12月2日には星議長の「(不信任がいかに決しても)コチラハ守ル責任ハナイト考ヘル3)1893年12月2日 衆議院議事速記録」との11月29日の発言が議院の体面を汚すものだとして懲罰にかけるという別の手段を持ち出し、結果として12月5日には一週間の出席停止処分とされた。さらに、出席停止期間が過ぎた12日には星が議長席に戻ってきたことから、院議を軽侮しその体面を汚したとして再び懲罰動議が可決された。懲罰委員会の議を経て、13日の本会議で議員除名処分とすることに決せられ、当然議長の職も失った。議長不信任が可決されても議長は直ちに辞職にはならないこと、どうしても議長職を辞職させるためには議員除名という手荒い手段を使わざるを得なかったことになる。

(3)議長不信任決議案可決とその効果(日本国憲法下)

①副議長不信任案可決の唯一の例4)1961年6月8日 衆議院会議録参照

戦後、正副議長の不信任決議案が提出されて、採決されたことは多数あるが、それが可決されたことは衆参を通じて一回しかない。1961年6月8日(第38回国会)に議決された衆議院副議長久保田鶴松君不信任決議案である。与野党対立の政治的暴力行為防止法案(政防法)の審議の終盤、野党が清瀬一郎議長不信任決議案を提出したのに対し、与党が報復として副議長不信任決議案を提出したものである。清瀬議長については、議長席ではなく自民党席から政防法案の採決を強行的に行ったことなどが理由である。他方の社会党出身の久保田副議長については、国会が混乱するなか議長に協力もしなかったということであり、多数派である与党の賛成により可決された。法的根拠のない不信任決議案の可決は当然には辞任、失職、解任にはつながらない。かといって、信任を失った副議長が職務は続けることは不可能である。本会議はいったん休憩した後、副議長は「政防法をめぐる一大混乱は悲しむべき事態となり責任を感じ職を辞する」旨の辞職願を提出、記名採決の結果可決された。後任の副議長は自民党から選ばれ、社会党はその後15年間にわたり副議長ポストを失うこととなった。当時はまだ自社間の国対レベルでの内々の意思疎通システムができあがっていなかった結果でもある。

②原健三郎議長の辞任問題

1989年(第114回国会)の原健三郎議長の不信任問題は奇妙なものであった。議長が国会混乱の責任をとって辞職に追い込まれることは、不信任決議とは直接に関係はしない形で戦後の議会史においてしばしば起こったが、原議長の辞任を最後に任期途中で議長が辞職に追い込まれることはなくなった。

この年の総予算審議はリクルート問題の影響から大幅に遅れ、衆議院を通過したのは4月28日であった。予算通過の本会議は議長職権で開会され、しかも憲政史上初めての与党単独での総予算採決であった。自民党は原議長に対し本会議を与党単独でも開会するように要請し、他方で、野党とは国会正常化のため本会議強行の責任をとって議長を辞任させることを内々に約束していた。この国対政治に強く反発したのは原議長であった。野党に対しては「問題なのは野党の審議拒否」、与党に対しては「正常化のために議長の首を差し出す慣例は断ち切るべきだ5)1989年5月27日 読売新聞」と主張し、辞任する意思がないことを公言した。野党は議長が辞任しなければ審議に応じないとし、与党は議長に辞任を説得したが、議長は不信任が可決されたら議員も辞職すると言い放ち、議長不信任決議案が可決されても法的拘束力がないことや確たる先例もないことも議論に上り、事態はしばらく膠着した。5月25日には状況を見守っていた野党から議長不信任決議案が提出された。会期延長の件が先議となる会期終了日まで待ったうえで(国会の召集と会期(5)参照)、不信任を棚上げして会期の延長だけは行われたが法案審議は進まなかった。やがて与野党一致の辞任圧力は一層強まり、与党単独での総予算採決という悪しき先例に一定のけじめをつけるべきとの声も強まったことから議長はようやく辞任を決意した。それを受けて議長不信任決議案は撤回された。なお、社会党出身の多賀谷副議長も同時に辞任している。

6常任委員長解任決議(案)、委員長不信任決議案

(1)常任委員長解任決議(衆参の本会議)

常任委員長解任決議は、「各議院において特に必要があるときは、その院の議決をもって、常任委員長を解任することができる(国会法30条の2)」とあり、決議案の可決という手続を経て、常任委員長の解任という法的効果を有するものである。この決議は、委員会ではなく院(本会議)において行う必要があり、対象は常任委員長であり特別委員長についての規定はない。また、参議院で行われる特別委員長問責決議案も本条の規定には該当しない。

解任決議案が提出されるのは、ほとんどの場合、委員会の開会を与野党合意に基づかず委員長職権で決めた、法案の採決を強行したといった理由であり、野党が反対法案に抵抗する中で用いる手段である。解任決議案はしばしば提出されているが、抵抗のために採決に付される場合もあるが、与野党の交渉過程で撤回されたり、審議未了となることもあり、実際に可決に至ることは極めて少ない。

衆議院においては常任委員長解任決議案が可決されたことはない。

参議院においては3件ある。2013年5月9日(第183回国会)の川口順子環境委員長、2013年12月5日(第185回国会)の水岡俊一内閣委員長と大久保勉経済産業委員長である。川口委員長(自民)は訪中日程を無許可で延期したために委員会が開けなくなったことを理由に野党が提出した。当時政権復帰して間もない与党は参議院では過半数を持っていなかった。両院を通じて常任委員長解任決議案が可決された最初の例である。

水岡委員長(民主)については国家戦略特区法案の、大久保委員長(民主)については独禁法案のそれぞれ審議を遅滞させたことを理由に、会期末が近づくなか、与党の自公が提出し、可決された。7月の参院選挙で与党は過半数を回復していた結果である。その後、後任の委員長選挙が異例の投票によって行われ、それぞれ自民議員が選ばれた。民主党出身委員長の解任決議は川口委員長解任決議への報復的な色彩もあり、政権復帰後の自民政権の屈折した強気の姿勢をうかがわせる。しかし、この後は野党委員長の解任という強硬な手段は控えられ、審議遅滞の場合にも中間報告などの手段が採られている。

(2)委員長不信任決議案(衆参の委員会)

委員長不信任決議案が委員会において提出、採決されたこともある。常任委員長は本会議で選任されるので委員会での不信任決議には法的拘束力はない。特別委員長は委員会での互選で選任されるので法的規定は存在しないが不信任決議によって事実上辞任せざるを得ないと考えられる。委員会での委員長不信任決議案が可決された例は少なく、衆議院2件、参議院1件である。

最近の例では、2007年6月18日(第166回国会)に、衆議院において懲罰事犯の件を放置していたことを理由に自民党が提出した横光克彦懲罰委員長不信任決議案が委員会で野党委員欠席のなかで可決されている。可決後、委員長代理のもとで懲罰事犯の件の審査を終了した。委員長はその後も職務を続けている。委員長解任などが目的ではなく、停滞していた懲罰事犯の件の審査を進めることが目的であった6)衆議院の委員会において可決された委員長不信任決議案のもう一例は、1948年12月22日(第4回国会)の予算委員長上林山栄吉に対するものである。なお、予算委員長は辞任することなく、翌日に衆議院が解散した。。

また、特別委員長不信任決議案が可決されたのは参議院で1例ある。1994年1月12日(第128回国会)の政治改革に関する特別委員長の本岡昭次特別委員長不信任決議案である。政治改革法案の公聴会日程を強行採決で決めたことなどを理由とする。委員会の人数は35人で、構成は委員長を除くと与野党はそれぞれ17人と同数であった。特別委員長不信任決議案が議題となったとき、自身のことを扱うことから委員長は退席し、与党理事が委員長代理を務めたために一時的に野党委員の方が1名多くなり、その結果可決となった。決議案が可決されたため、同日に提出された委員長の辞任願を許可し、直ちに後任の委員長を互選した。不信任決議案可決によって直ちに解任の効果を生じさせずに、辞任願提出、辞任許可といった手続きを踏んでいる。

(3)特別委員長問責決議案(参議院本会議)

各院の特別委員長は委員会で互選されるので、委員長に対し信任しない意思を示す場合、選出母体において、つまり特別委員長不信任決議案は各特別委員会において審査されるのが原則である。

こうした原則があるなか、参議院においては、本会議で特別委員長問責決議案が採決されたことがある。

1965年の第50回国会の日韓条約などの特別委員会での採決は強行採決となった。このとき、野党は寺尾豊日韓条約等特別委員長不信任決議案を提出したが、混乱していたため無視された。これに立腹した野党は、本会議の審議の際に不信任決議案という名称を使わずに問責決議案という形で本会議場で提出した。与党はその提出を受け付けないと突っぱねようとしたが、野党からの激しい攻撃にあい、結局議題として取り上げることになり、12月9日に記名採決の結果否決された。本会議場が騒然とするなかでの処置であったが、その妥当性などについて議論する余地もないまま、委員長報告を阻止するための便法として先例として残ることになった。

その後、参議院本会議で特別委員長問責決議案が採決されたのは8例あり、すべて紛糾する法案審議の途中で提出され否決されている。衆議院においては同様の先例はない。特別委員長問責決議案が可決されても解任の効果はないが、政治的な責任から辞任せざるを得ないものと考えられる。

コメント