衆議院議長はなぜSpeakerなのか?

岸井和

2025.2.14

英語では、衆議院議長はthe Speaker of the House of Representatives、参議院議長はthe President of the House of Councillorsと表記される。どちらも同様の役職であるにもかかわらず、衆議院はSpeakerで参議院はPresidentであり、表記の違いは不思議な感じもする。

Presidentは大統領、社長などとも訳されるが、組織を率いる立場の人間を意味する。ラテン語の「前にpare座るsedeo」から派生した言葉で、参議院議長についても座長を務める、議事を司ることから素直に理解ができる。また、Presidentの方が組織のトップとして一般的な用語として用いられている。

他方で、衆議院議長のSpeakerは、一般的に議員はみな話す人、演説者であり、議長のみにこの言葉を当てるのは不可解な感じがする。この用法は英国議会の歴史から発生している。

英国議会はもともとは国王の諮問機関、封臣会議であり、主として司法の場でもあった。王族、大司教などの聖職者と貴族たちが集まり、国王からの諮問事項について協議し、最後は国王の思うところを追認することが多かった。国王が臨席する一院制であり、議事進行役は大法官(Lord Chancellor)1)大法官は中世以来の国璽の管理、最高位の役人(宮中席次はカンタベリー大司教に次ぐ第二位)、議会の主催者であった。「ユートピア」で有名なトマス・モア、哲学者のフランシス・ベーコンも大法官に就いている。現代においても、貴族院議長、最高裁判所長官、司法大臣の三権にまたがる地位を有していたが、憲法改革により、別途貴族院議長が定められ、最高裁判所の機能も貴族院から分離され、現在では司法大臣の役割のみを担っている。という最高位の役人であった。しかし、主として戦費調達のために国王の財政事情がひっ迫してくると、国王に対立的な貴族たちの権限を制限するとともに、州や都市の庶民へと課税(御用金)対象を広げようと考えた。13世紀後半には州や都市の自治体からの代表者(騎士、市民)を議会に召集することで中流階級の支持を得て多数派工作を行うとともに、その同意を得て課税を行うようになった。国王としては貴族たちに突きつけられたマグナ・カルタの屈辱の再来は避けなければならない。

これは庶民の地位を高めることにつながった、あるいは庶民は課税に対する同意権を得たとも思われるかもしれない。しかし、当時の力関係からして庶民は国王からの課税圧力に反対するだけの力はなかった。国王に従うしかなかった。課税を受け入れるしかなかったのである。ロンドンまでの旅費の捻出にも苦労し、道中も危険であった。したがって、州や都市のなかには代表を選ぶことをサボタージュすることもあった。それでも、代表が議会に出向いた理由は、各地での問題、紛争を国王の権威で解決してもらうための請願を提出することにあった。

さらには、中世では議会は一院制であった。今では二院に分かれているが、当時は庶民の専用議場はなかった。議会は貴族たちを中心とする協議の場であり、庶民は議場を囲む柵の外側で立ち見であり、発言することはできなかった。大法官の議会開会の演説ののち、庶民は本来の議場から離れて近くの教会の食堂などで別室協議を行った2)現在でもこの名残は残っている。議会開会時に国王が貴族院にて演説(政府の施政方針演説)を行う際、庶民院議員は議長を先頭に首相も含めて貴族院議場の柵の外側で立ったまま演説を聴く。演説終了後、庶民院議員は自らの議場に戻って討議を開始する。。その別室協議における内容を庶民を代表して国王や大法官、貴族たちに報告したのが議長であった。議長は「庶民のため代弁する(speak for)」者であった。parlourやprolocutorと呼ばれる議長的な役割はそれ以前から存在したが、1377年には州騎士トマス・ハンガーフォードが正式な最初の議長Speakerとして記録が残されている3)英国議会ウェブサイト参照(https://www.parliament.uk/business/commons/the-speaker/history-and-traditions-of-the-speakership/history-of-the-speakership/)。とはいえ、議長は国王の官吏であることが多く、国王と庶民の仲介者、意思疎通者としての役割が大きかった。

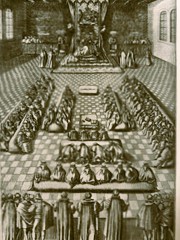

1585年の英国議会 画面上部天蓋の下に座るのがエリザベス1世

画面下部、中央に立っているのが庶民院議長

この頃が英国の貴族院から独立した機関としての庶民院の成立時期と考えられ、それはSpeakerの誕生と関係性が認められよう。庶民院はゆっくりと独自の活動色を強めていくがその後も長らく国王ないしは貴族院4)貴族院の名称ができるのは16世紀になってからである。庶民院の独立性、自立性が高まったため、本来の議会は貴族院という名称が使われるようになつた。の従たる存在であり、庶民院が政治の中心となるのは17世紀になってからである。革命の時代で議会と国王の間で激烈な攻防が繰り広げられた時期である。現在でも庶民院議長は本会議で選出されると就任を拒否する仕草をとるのが慣例であるが、これは革命の時代に何人もの議長が投獄、処刑されたことに由来する。

日本において、会議を仕切る役として議長という言葉が誕生したのは明治の最初期とされる5)1869年(明治2年)に設置された立法諮問機関である「公議所」の長として議長という用語が使われている。。会議の長ということから、漢語として議長という用語は容易に発想されるだろう。ただ、明治初期にはSpeakerを会長と訳しているものがある6)柴田昌吉、子安峻編 日就社 英和字彙 附音插図(明治6年)では、「会長」と訳されている。日就社は子安、柴田らが創業した読売新聞の前身であり、子安は初代社長。。これも会議の長からの発想であろう。議長をSpeakerとリンクさせたのは、1880年あたりではないかと思われる7)柴田、子安著 日就社 英和字彙 増補訂正改訂2版(明治15年)では、「議長」と訳されている。。民撰議院設立建白書の提出、国会開設の詔の発出と、議会制度が深く議論されるようになった時期とほぼ同じのようである。

各国の議会の下院議長はSpeakerと英訳される例が多数あるが(日本、英国、カナダ、オーストラリアなど)、一院制も含めるとPresident系統の言葉を用いる国もほぼ同じ程度ある。英国においては2006年に新たに貴族院議長の職が設置されたが、歴史的経緯とは異なってLord Speakerと名付けられた8)一般に上院議長にSpeakerを用いることはほとんどないが、IPUのデータベースによれば、英国のほかはカナダ、エジプト、ケニアの上院議長がSpeaker of the Senateとされている。IPUウェブサイト参照(https://data.ipu.org/speakers/)。

脚注

| 本文へ1 | 大法官は中世以来の国璽の管理、最高位の役人(宮中席次はカンタベリー大司教に次ぐ第二位)、議会の主催者であった。「ユートピア」で有名なトマス・モア、哲学者のフランシス・ベーコンも大法官に就いている。現代においても、貴族院議長、最高裁判所長官、司法大臣の三権にまたがる地位を有していたが、憲法改革により、別途貴族院議長が定められ、最高裁判所の機能も貴族院から分離され、現在では司法大臣の役割のみを担っている。 |

|---|---|

| 本文へ2 | 現在でもこの名残は残っている。議会開会時に国王が貴族院にて演説(政府の施政方針演説)を行う際、庶民院議員は議長を先頭に首相も含めて貴族院議場の柵の外側で立ったまま演説を聴く。演説終了後、庶民院議員は自らの議場に戻って討議を開始する。 |

| 本文へ3 | 英国議会ウェブサイト参照(https://www.parliament.uk/business/commons/the-speaker/history-and-traditions-of-the-speakership/history-of-the-speakership/) |

| 本文へ4 | 貴族院の名称ができるのは16世紀になってからである。庶民院の独立性、自立性が高まったため、本来の議会は貴族院という名称が使われるようになつた。 |

| 本文へ5 | 1869年(明治2年)に設置された立法諮問機関である「公議所」の長として議長という用語が使われている。 |

| 本文へ6 | 柴田昌吉、子安峻編 日就社 英和字彙 附音插図(明治6年)では、「会長」と訳されている。日就社は子安、柴田らが創業した読売新聞の前身であり、子安は初代社長。 |

| 本文へ7 | 柴田、子安著 日就社 英和字彙 増補訂正改訂2版(明治15年)では、「議長」と訳されている。 |

| 本文へ8 | 一般に上院議長にSpeakerを用いることはほとんどないが、IPUのデータベースによれば、英国のほかはカナダ、エジプト、ケニアの上院議長がSpeaker of the Senateとされている。IPUウェブサイト参照(https://data.ipu.org/speakers/) |

コメント