少数与党と国会運営

―2024年常会(第213回国会)と2025年常会(第217回国会)はいかに変わったか?

岸井和

2025.09.25

1概観

議会において議席の過半数を持つか持たないかは決定的に意味合いが異なる。議会の意思決定と議事運営は、例外はあるものの過半数によって決せられるのが原則だからである。とはいえ、過半数を持つ勢力がないとしても、議会の意思決定や運営が麻痺するという議会不全を避けるために、意思決定の内容や議事運営の戦略を変化させる努力が必要となる。特に、内閣総理大臣の指名の権限、行政府を決定する権限を事実上独占している衆議院においてヘゲモニーを有する会派が存在しないことは議会運営の変質を必然的にもたらす。これは長年の慣例に安住する議会への良き刺激ともなりえよう。

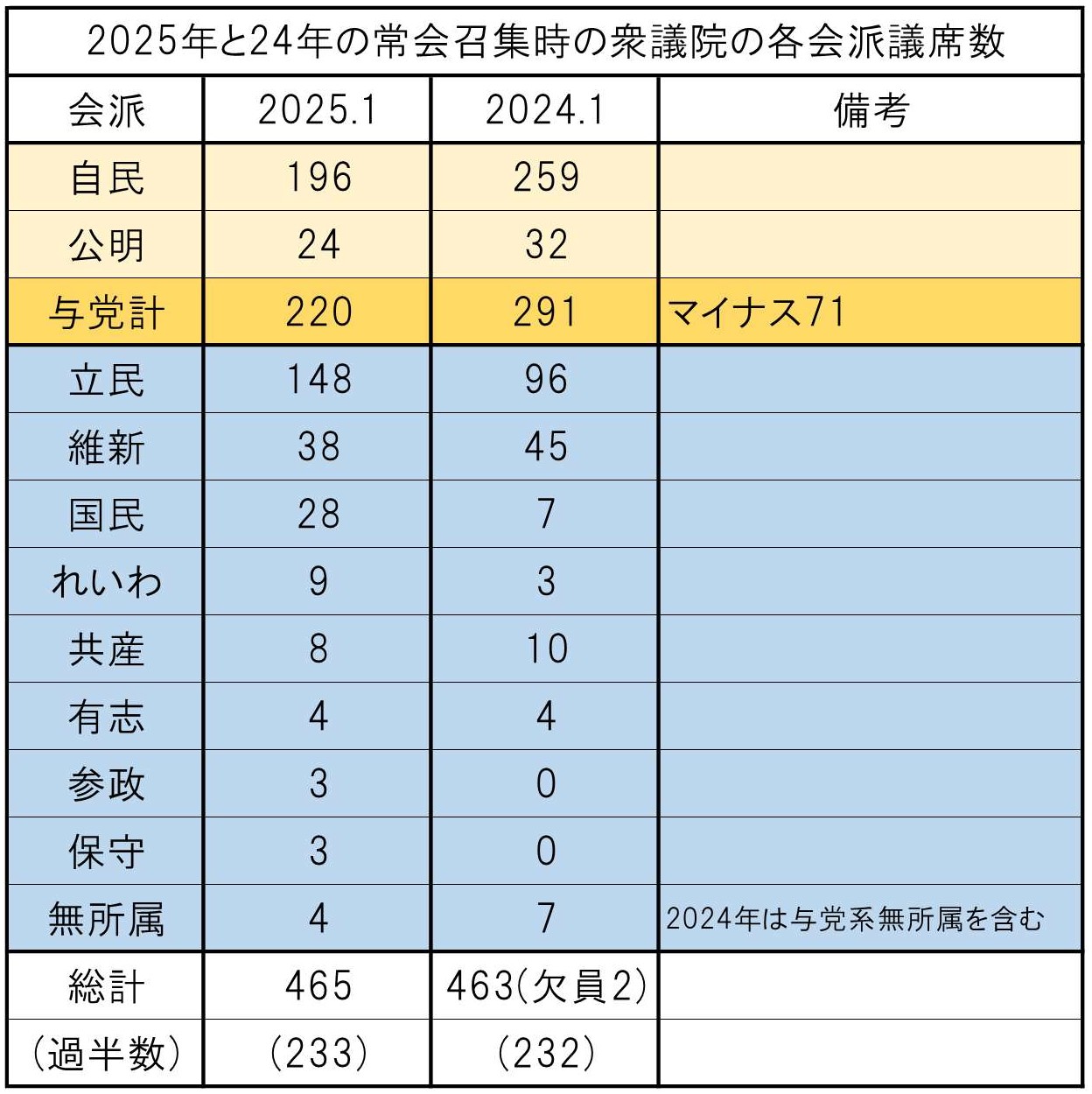

2024年10月27日の衆議院総選挙で、自民・公明の与党は過半数の議席を大きく割った。ただ、野党も一枚岩となれば過半数に達するが、政策や思惑の異なる各党が乱立する状況で、どこの党もヘゲモニーを得ることはできない。この帰結として想像できることは、何ごとも決められない議会である。しかし、2025年の総予算は、前年のように強行的に採決をすることもなく年度内に成立し、内閣提出法案も比較的順調に成立した。

その理由として考えられるのは、野党はかつての細川内閣のように「反自民」に固まるのではなく、それぞれの党が選挙で公約した政策を自己主張し、それらを野党内で調整するよりも政権側と個別に協議したことによる(国民の「103万の壁」、維新の「高校授業料無償化」、立民の「高額療養費制度の負担額上限引き上げ凍結」)。

また、野党は徹底的に与党に抵抗し、予算や法案審議などを座礁させることにも躊躇があった。単に反対するだけでは、政治を停滞させるだけで、次の政権担当能力を問われることになる。野党も国政に一定程度の責任を持つ姿勢を国民に示すことは重要であった。さらには、仮に政権を追い込んで解散総選挙に持ち込んだとしても、野党第一党の立憲も政権獲得への展望はなかった。ホームランを打つことよりも着実に単打を重ねることを目指したのである。

他方で、政府与党としてはまず、野党と決定的に対立してまでも審議を進めるという選択肢はとりえない。それに代わって、個別に野党と政策協議することにより、野党が結束することを巧みに回避する戦術をとった。2025年常会では「分割して統治せよ」に一応成功した。とはいえ、政府与党としては、議案の採決の際にどこかの野党の賛成を得て可決に持ち込むこと、強引な国会運営を避けること、運営上の膠着を避けることに、これまでにない努力を傾注せざるを得なかった。そして、これまでのように与党内の議論が終われば国会の議論は単なる通過儀礼というわけにはいかなくなり、与党外の協議参加者が実質的影響力を持つようになったがゆえに、以前よりは格段に国会の議論は「見える化」されることとなった。異なる見方もあるが「熟議の国会」の姿が見えたとの見解もある。

一方で、政治資金問題については与党は粘り強く抵抗した。野党も各党の考えにばらつきがあるだけではなく、直接に関係のない予算や他の法案を人質にこの問題を扱えば自身が批判される懸念があり、与党は直ちに結論を出さなくても良い課題であることから「のらりくらりと」を先送りしている。

2 2024年と2025年の常会における衆議院運営の違い

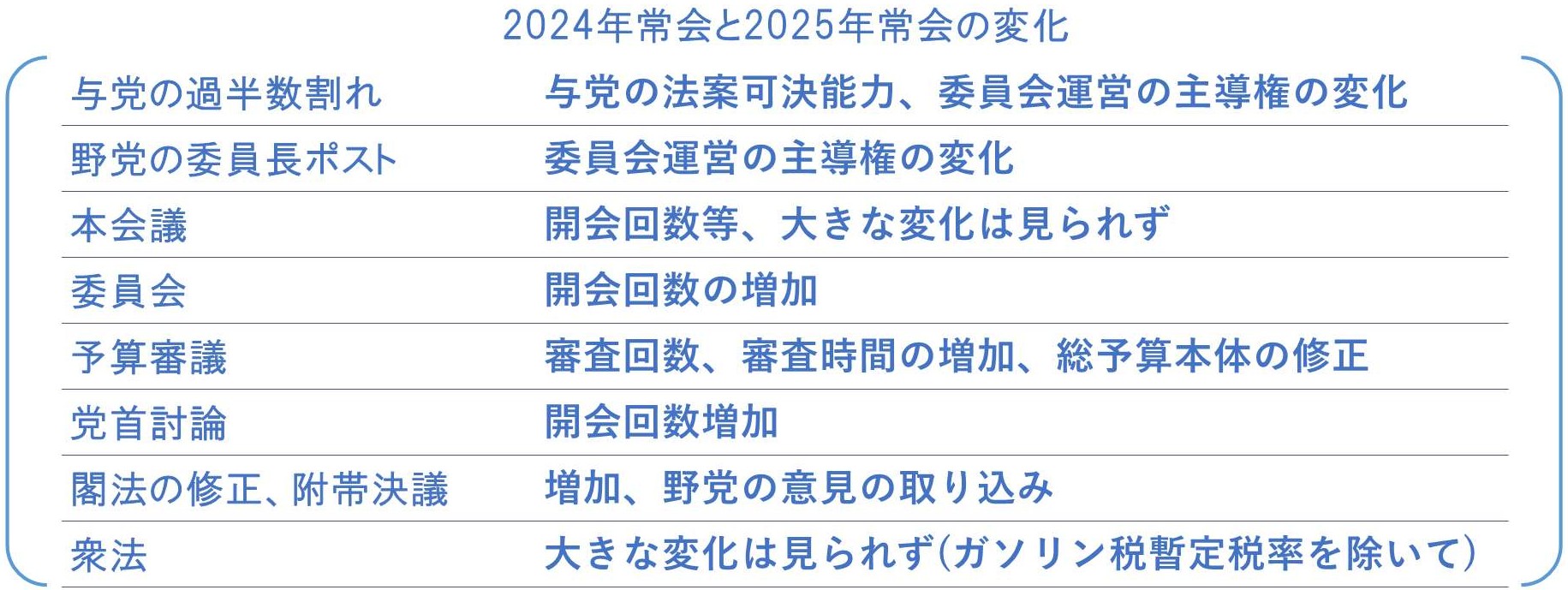

両年とも、常会の会期の延長はなく150日と同じ日数であり、土俵は同じである。

委員会の構成

与党の議席が過半数を割ったため、各委員会の構成も野党委員が過半数を持つこととなった(委員会の各会派の割当人数はほぼ完全に比例配分されるため)。極端に言えば、野党委員がすべて欠席すれば定足数不足で委員会は開会できないこととなる。

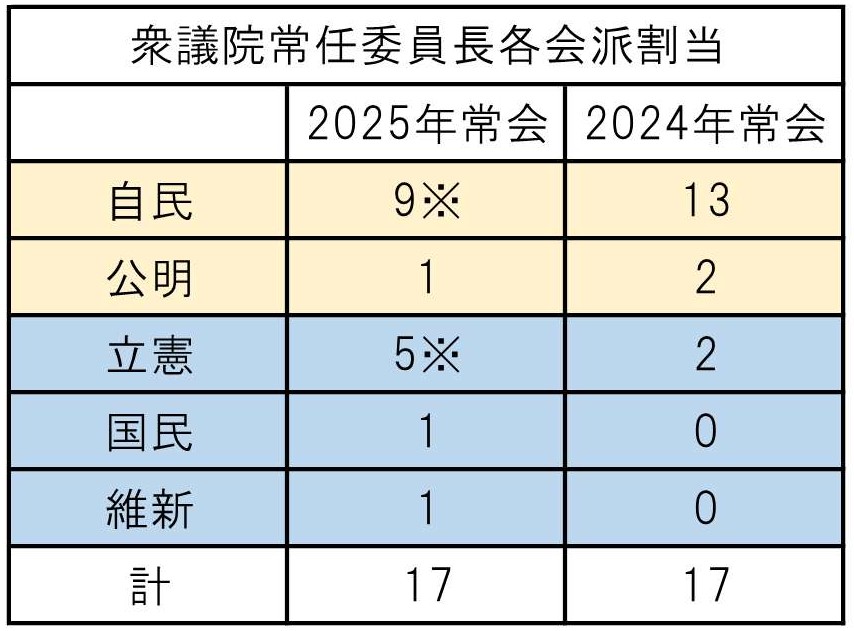

さらに、各会派の委員長の配分も格段に増加した。17常任委員会のうち、野党委員長は2024年には2ポストのみであったが、2025年には7ポストに増えた(正確には2024年総選挙後の特別国会から増加。なお、本来の立憲の割り当ては6であったが、法務委員長ポストを得るために、割り当て数を譲歩した)。

※召集日の常任委員長割り当ては上記のとおりであるが、財務金融委員長解任決議案可決及びその後の委員長選挙により、閉会日には自民8、立憲6となった。

常任委員長は本来は本会議で選挙されるものであるが、従来から野党にも一定の国会運営に責任を持たせるという趣旨から、特別会において事前の話し合いで野党からも委員長が出すことが慣例となっていた(「衆議院議長とは?(3)」参照)。ただ、野党はあまり活発に活動しない委員会が割り当てられていた。

しかし、2024年の総選挙後はポスト増のみならず主要委員長ポストをも野党は獲得した。特に、2025年常会では内閣提出議案のうち最も重要な総予算を所管する予算委員長のポストを持つようになっていた。野党の安住委員長が総予算をどう扱うのか、総予算を年度内に成立させることができるのかは大きな焦点であった。委員長は一党に偏することなく公正中立に運営することが求められるが、これは表向きのことである。与党委員長でなければ強引な採決の日程を組むことも不可能である。

(2)衆議院本会議の開会

2024年常会は37回、2025年常会は36回の本会議が開かれ、両者にほとんど差異はない。

2025年の本会議は増えていない。本会議は定例的な議案の趣旨説明、議案の採決のために開かれ、与野党の法案協議は委員会段階で決着しており、野党は本会議で抗戦する必要がなかった。唯一の本会議決戦はガソリン税の暫定税率引き下げ法案の審議に応じない自民の財務金融委員長解任決議案を審議したときだけであった(6月18日、後任は野党委員長。なお、2024年は衆議院で総予算の委員会採決前に予算委員長解任決議案が提出され否決)。

結果は現行憲法下初の衆議院での可決となり(参議院では過去に3回ある)、少数与党の議会運営の難しさを如実に示したこととなる。他方で、与野党対決の本丸であり、毎年の恒例行事ともいえる内閣不信任決議案の提出はなかった。野党で唯一衆議院の議員数が51人以上おり、内閣不信任決議案の提出することが可能な立憲は、仮に解散に追い込んでも、その後の総選挙や国会の見通しは立たなかった。

(3)衆議院の予算委員会

2024年の総予算審議では与党はその圧倒的多数を背景に、政治資金問題で紛糾はしたものの、委員長職権で採決は異例の土曜日に強行した。野党からは「なぜこれほど予算審議を急ぐ必要があるのか」との批判もあり、上記の通り委員長解任決議案が提出された。(「令和6年の衆議院の予算審査」参照)

2025年については、野党の安住委員長は、与野党の協議の機会を十分に確保し、野党委員の質問にも注意をすることもあったが、自民の旧安倍派の会計責任者の参考人招致については、全会一致という長年の慣例をくつがえし自民の強い反対を押し切って多数をもって招致を決定した(1月30日)。与党委員長の下ではありえない事態であった。また、省庁別審査が行われたが、これはえてして先例に縛られる国会審査にあって新しい試みとなった。他方で、総予算の衆議院通過は3月4日と、自然成立(4月2日)を考えたとしても新年度からの予算執行に実質的には影響を与えない時期となった。野党の意見が容れられて総予算が修正されたこと、予算成立の遅れによる国民生活への影響を考慮したことによるものであろう。(「令和7年の衆議院の予算審査」参照)

(4)衆議院各委員会の開会

野党の議席と野党委員長が増えて委員会の開会回数はどうなったのか。

※国家基本合同審査会の( )内の数字は単なる手続きのための開催を含めたものであり、プラスの1回分では実質的な議論はない。

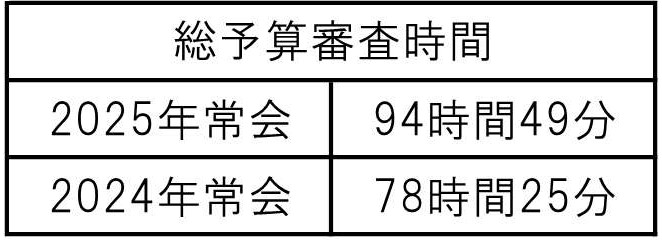

予算委員会の開会回数は大幅に増加した。省庁別審査が新たに行われるとともに、総予算採決後の集中審議が昨年の2回から6回に増加し、野党の多数、野党委員長の運営により先例が変更され、開会回数も増加した。

国家基本政策委員会合同審査会(党首討論)の開会回数も増加した。2022年と23年は1回も開会されなかったが、24年には1回、25年には3回も開会された。政権基盤が弱体化すると開会される傾向にあるが(21年の1回は菅内閣末期、24年は岸田内閣の末期)、少数与党のもと、野党からの開会圧力に政権側が抗しきれなかった姿が浮かび上がる。

委員会の審査時間については、全委員会の審査時間の統計は手元にないが、予算委員会の総予算審査時間は明かに長くなっている。

過去の例を見ても近年はほぼ80時間程度であったが、2025年は94時間を上回り、先例が大きく変更されたことになる。

分科会、公聴会、参考人質疑を除く

なお、内閣委員会の開会回数は前年の17回から2025年の29回へと大幅に増加しているが、これは重要法案が大きく増加したことによると考えられる。委員長は自民から出ている。

(5)内閣提出議案の修正

衆議院での一般会計予算の修正

一般会計予算の歳出については、高校無償化関係(衆議院で1,064億円増額)、高額療養費制度関係(衆議院で55億円、参議院で105億円の増額)、地方交付税交付金(衆議院で2,056億円減額)及び予備費(衆議院で2,500億円、参議院で105億円の減額)が修正され、総額としては3,437億円の減額修正となった。

歳入については、基礎控除の特例の創設による所得税の収入(衆議院で6,210億円減額)、公債金(同19億円減額)、税外収入(同2,793億円増額)が修正され、総額で3,437億円の減額修正となった。

現行憲法下で当初予算案が衆議院で修正された例は1953年度、54年度、55年度、96年度の4回で、今回で5回目である(補正予算については2024年総選挙後に少数与党となった石破茂内閣において秋の臨時会で修正した。また、今回は参議院でも修正されたが、これは初めての例である。さらに、96年の橋本内閣の修正は与党による予算総則の修正で予算額の増減はない。)。

政府与党としては、総予算は威信をかけた最重要議案であり、修正は認めないのが長年の基本姿勢であったが、今回は修正を前提に協議が続けられ野党としては大きな成果であった。

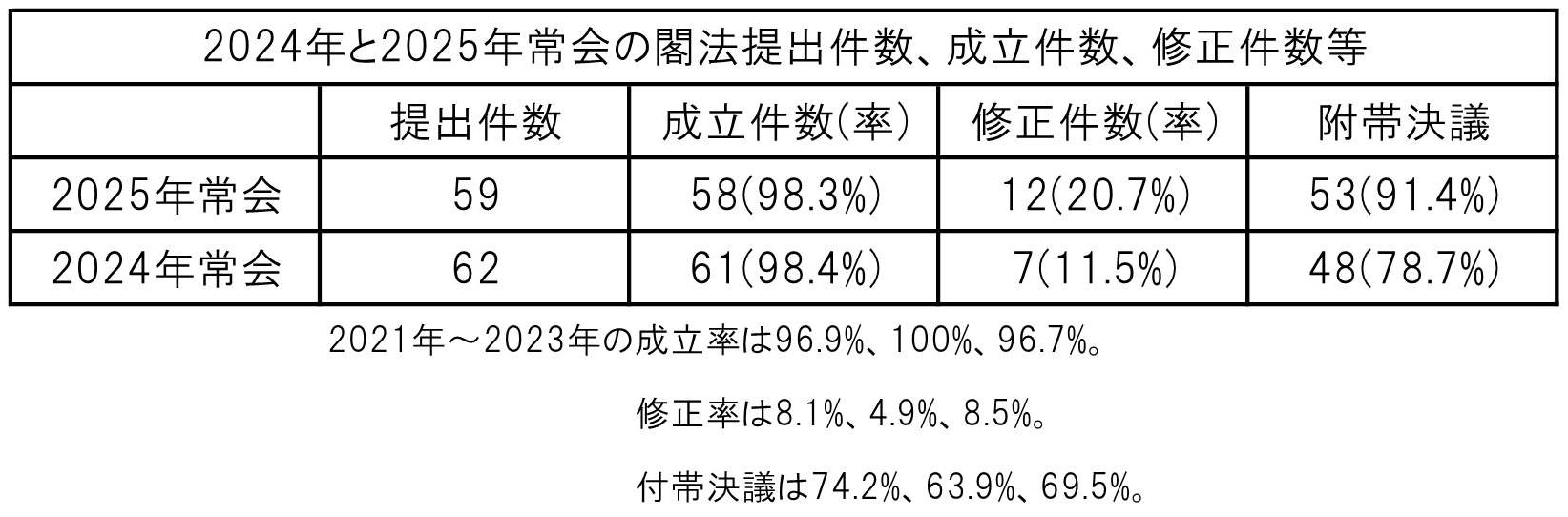

➁ 衆議院での閣法の修正

閣法に対する修正も増加している。閣法への修正は2024年が7件に対し25年は12件となり、修正率でみると11.5%から20.7%となっていて、それ以前の年(10%未満)と比べても大幅に増加している。否決や撤回された修正案も含めてみると、2024年は19件、25年は31件と、野党は「反対」よりも「修正」に軸足を移しつつあると思われ、それに対し与党は譲歩を迫られている構図である。

内容的にも2024年は形式的なものや国会への報告、周知など法律施行上の実質的影響があまりないものが多いのに対し、2025年には特に所得税法改正案の修正のように法律の本質的部分を変更するような修正が見られた。

閣法の附帯決議

法案採決の際の附帯決議の件数も増加した。附帯決議は、所管省庁への要望、運用上の注意等を内容するもので、法的根拠のあるものではなく、日本独自の「玉虫色」的な「比較的手軽な」制度である。しかし、政治的ないしは立法技術的に法案に直接書き込むことができない内容を決議することで、特に野党の考えを反映して記録に残すこととなる。政府与党としては比較的小さな影響で野党を取り込む方策であり、2025年は9割以上の法案で附帯決議を利用したことになる。

(6)衆議院議員提出法案(衆法)

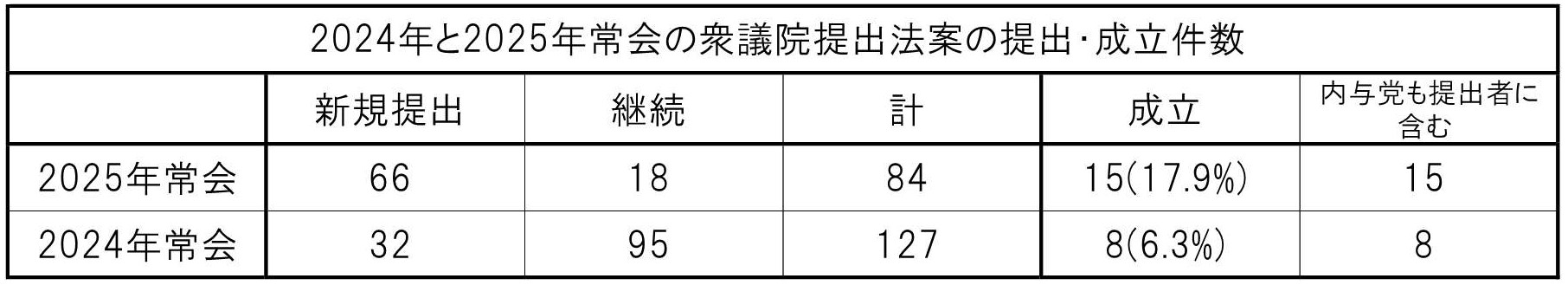

提出件数

まず、提出件数については2025年は66件(前年比34件増)と大きく増加しているように見えるが、これは過去の継続法案が少ないため一般的に選挙後すぐの常会には新規提出件数は増えることによる(前回の2021年10月の総選挙後の翌年の常会での新規提出衆法は61件。時間が経過することにより衆法の件数は継続・累積され増加する。)

成立件数

次に、成立件数、成立率を見てみると、2025年は前年比で大幅に増加しているように思われるが、これも各常会での変動の範囲内と考えられる。21年は20件(17.5%)、22年は15件(21.7%)、23年は13件(12.9%)となっている。

第三に、成立した衆法を見ると、すべて提出者に与党が入っており、野党だけの提出法案は一件も成立していない。全体としては野党提出法案は棚ざらしとなるのは従前と同じ傾向にある。

ガソリン税法案

ただし、与党が提出者に加わっていないガソリン税の暫定税率廃止法案は成立はしていないものの、衆議院では可決された(与党多数の参議院で審査未了)。これは少数与党下でなければありえない極めてまれな例である。前述のように、法案審査に消極的な与党委員長の首を挿げ替えての可決であったが、何よりも野党がまとまったことが大きい。与党は野党を分断できなかった。

全体的に見れば、少なくとも2025年常会の時点では衆法の審議状況はこれまでと大きく異なるものではなく、審議されない法案の山となった。

以上のとおり見てくると、野党は政府提出議案に対して個別に修正、附帯決議の手段を使って、自らの要求、要望を反映させ、自己の政策の一部を与党に飲ませた。連合軍として与党と対峙するよりも、個別に局地戦を展開した。与党も野党をバラバラな状態にしたまま、局地戦では譲歩しつつ多数を必死に確保した。野党は主導権を握るだけの議席を持つ政党がなく、野党第一党の立憲は多党化しつつある各党をまとめるだけの求心力を持ちえなかった。

その証左は衆法の成立状況である。各野党は他党との協調を模索するよりも自己主張を公にすることに腐心し、結果として審議状況は旧態依然であった。衆法を乱発するよりも、修正戦略をとることの方が一定の成果を得られたことになる。

コメント