暫定予算とは?予算の空白とは?

岸井和

2025.03.25

暫定予算とは

日本国の予算は、本予算(当初予算、総予算)、補正予算、暫定予算に分類することができる。このうち、暫定予算とは本予算が新年度開始までに成立しない場合に、一会計年度のうちの一定期間について作成される予算のことを言う(財政法30条1)財政法第30条 内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。

暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなしたものとみなす。

なお、本予算については法令用語ではなく、総予算については国会法上の用語である。 )。本予算が成立すれば暫定予算は失効し、本予算に吸収される。

予算は、国の歳入歳出の予定的見積もりを内容とする財政行為の準則であり、国会の議決により予算が成立しなければ国は支出行為を行えず、国家の機能は麻痺することになる。こうした事態を避けるため、政治的理由などにより年度内に本予算が成立しない場合に、国会の議決を経て短期的な暫定予算を作成し、国政の最低限の機能を維持するものである。端的に言えば、本予算成立までに必要な経費の支出または債務負担ができるようにするためのものである。

明治憲法下でも予算について帝国議会の協賛を経ることになっていたが、予算不成立の場合には、政府は前年度の予算を施行するものとされていた2)大日本帝国憲法国第71条 帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ。現行憲法では予算全てについて国会の意思が関与することが必要とされ、暫定予算もその例外ではない。

政権の政策を遅滞なく遂行するため、あるいは政権の強さを示すために「本予算の年度内成立」は常会前半の政府の最重要課題ではあるが、これまでには本予算成立が新年度にずれ込むことがほぼ常態化していた時期もあった。

暫定予算の内容

暫定予算は本予算成立までの「つなぎ予算」であるから、そこには国債費、恩給費、公務員給与などの義務的経費のみを計上することを原則としている。暫定予算にどこまでの経費を計上できるのかは国会でもしばしば議論され、平成3年には自民、社会、公明、民社の4党の政審・政調会長の「暫定予算について」の合意では、「暫定予算については、与野党が合意しうる行政運営上必要最小限の経費にとどめるべきである。暫定予算を必要とする事態が発生した場合には、このような立場で対応するものとする」とされた3)平成3年3月27日。

それでも、「必要最小限とはどこまでか」という議論は尽きないと思われ、政府と野党との見解が一致しないことは想定しうるが、最終的には現実に審議する国会での議論を経た結論に委ねるしかないのであろう。本予算において本来議論すべき政策経費や新規施策にかかるような経費の計上は避けるべきとの原則論がある一方で、

「仮にこの暫定期間中に政策判断を要する経費が政府の判断としては支出を必要とすると考え、必ずしも院のお考えと合わない可能性も否定はできないわけであります。こうしたことを考えますと、…(4党合意)を政府としても最大限尊重しながら、その折々の政府としての判断におきまして暫定予算を編成し国会の御審議を受ける、そうした意味でのよき慣行が定着していきますことを心から願っております。4)第120回参議院予算委員会会議録(平成3年3月28日)橋本龍太郎大蔵大臣」と限定的ではあるが政府の裁量を認める考えもある5)水田三喜男大蔵大臣は「暫定予算の性質上から申しますと、……前年度の基礎にした経費の計上とか、あるいは事務費というような、もう欠くべからざるものを計上して、なるたけ新規の施策にかかるものは計上しないというのが原則だろうと思います」と答弁したが、その直後に大蔵省主計局長が「国政遂行上不可欠の経費を盛るのが原則だろうと思うのでございます。ただ、……御納得のいただけるような新規政策についてはこれを盛ってもよろしいと私どもは考えておりますし、財政法30条の規定は何とも書いてございませんけれども、彼此勘案いたしますとそういうことになるのではなかろうか」と軌道修正している(昭和42年3月31日参議院予算委員会)。。生活保護の扶助引き上げ、積雪地帯の公共事業着手などのやむを得ない新規事業は認められるべきとの意見もある。

これまでの暫定予算

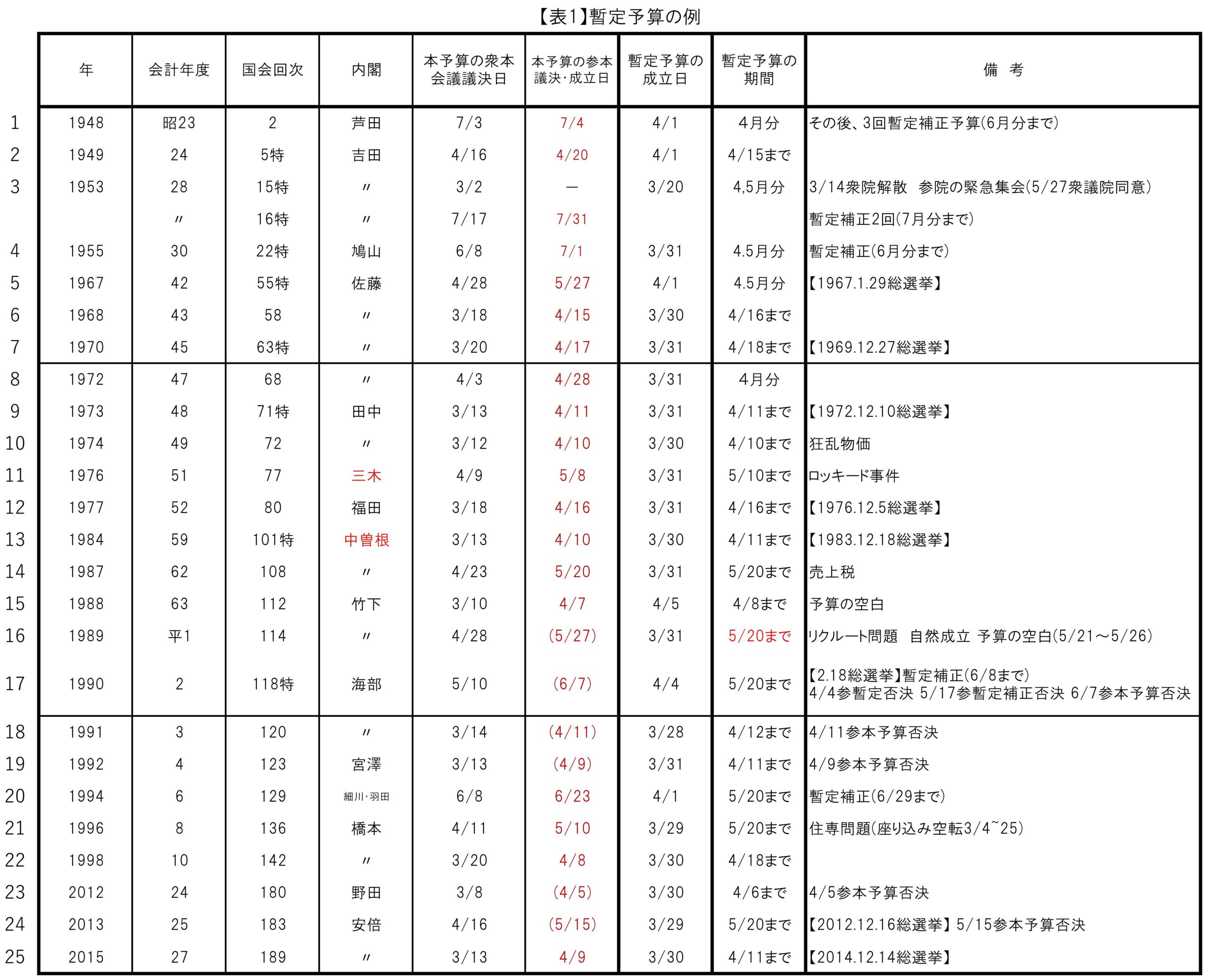

戦後の国会で暫定予算が編成されたのは25回である。暫定予算の期間が経過後もなお予算成立の成立が見込めない場合、暫定補正予算を組んだこともある。最長では7月分までの暫定予算を組んだことがある(昭和28年、暫定補正を含め)。最短は4月6日までである(平成24年、実際は5日に本予算が成立して暫定期間は4日間)。

<PDFはこちら>

昭和20年代の暫定予算は3回ある。昭和23年と昭和24年については、政府とGHQとの調整に時間を要し本予算提出自体が新年度に入ってからとなったためである。昭和28年には本予算が参議院で審議中に内閣不信任決議案が可決されて解散、参議院緊急集会で暫定予算を成立させ、続く第16回国会でも暫定補正予算を編成するなど7月まで暫定予算が続いた。昭和30年では前年末の鳩山内閣の成立後、解散総選挙があったため本予算提出が新年度に入ってからと遅れたことによる。

その後、本予算が年度内に成立せず暫定予算が組まれるようになったのは、昭和40年代以降である。この時期、自社の55年体制が確立し、万年野党の社会党は政府提出予算を年度内に成立させないことが一つの目標となり、審議拒否などの日程闘争を展開した。もう一つには、年末や年始に解散総選挙が行われることも少なくなく(昭和42、45、48、52、59、平成2)、本予算提出自体が遅れ、最初から暫定予算が必至のケースもあった。さらには、ロッキード事件(昭和51)、売上税(昭和62)、リクルート事件(平成元)など大きな政治問題が起こり、審議が紛糾し本予算の成立が5月にまでずれ込み長期間の暫定予算となったこともあった。

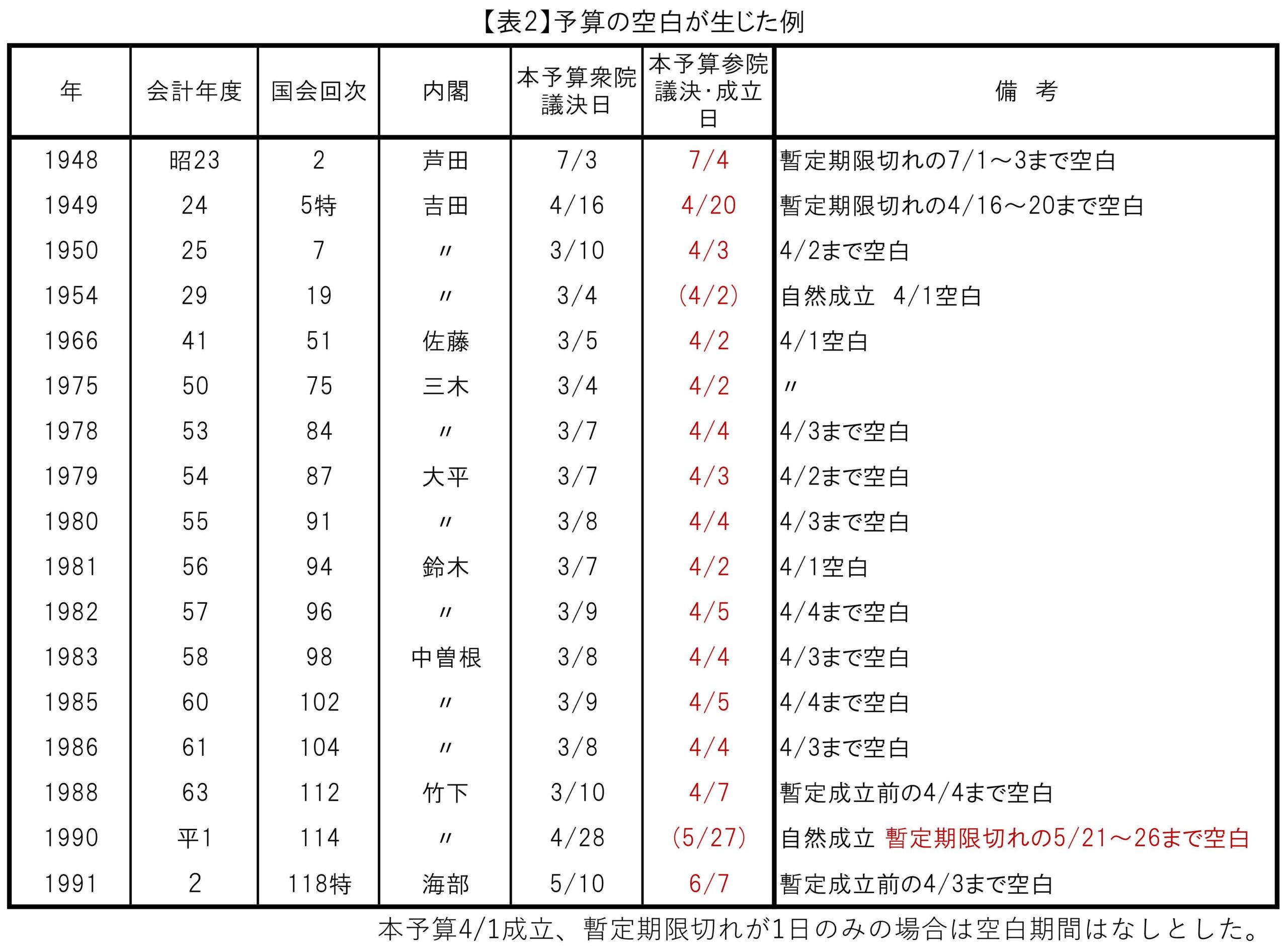

昭和63年と平成2年は暫定予算成立が新年度に入ってからとなり、予算の空白が生じた。平成元年は暫定予算の期限が到来しても本予算が成立しておらず、5月に予算の空白期間が生じる珍しい事態となった6)政府は暫定予算の準備を進め閣議決定まで行っていたが、官房長官預かりとし、参議院の審議状況から提出するに至らなかった。。平成6年以降は細川、羽田政権の連立崩壊(平成6)、住専問題をめぐる座り込みによる空転(平成8)により長期間の暫定予算となったほか、年末の解散総選挙による遅れに伴う暫定予算(平成25、27)の事態が生じた。しかしながら、社会党が野党第1党でなくなってからは暫定予算が必要となるケースは減少し、最近10年は本予算が年度内に成立している。

本予算が衆議院を通過した時点で、①憲法の自然成立の規定から年度内成立が確定している場合、➁参議院の審議状況によっては年度内に成立しない可能性がある場合(つまり、3月4日以降に衆議院を通過したとき)がある。②については年度内の予算の成立が見込めなければ、②a暫定予算を組まずとも会計上のやりくりすることで年度当初を乗り切れる場合(いわゆる予算の空白)、②b暫定予算を成立させる必要がある場合が生じてくる。②のケースについては、参議院がいつの時点で本予算を議決するのか見込みをつけつつとなり、暫定予算提出のタイミングが難しく、また暫定予算審議が途中で入り込むことで、参議院の本予算の審議権を奪うことになりはしないか、自然成立を前提とした暫定予算を提出することは参議院に対する非礼にあたるのではないか、など暫定予算の準備段階から政府と国会との微妙な調整が必要となる。

予算の空白

「予算の空白」とは

予算の空白は正式な用語ではないが、新年度に入っても本予算が成立していないばかりか、暫定予算も成立していない状況を意味し、この間、政府はあらゆる財政支出の権限が与えられていないこととなる。

予算の空白は法律の想定していない事態であり、やむを得ない最低限の支出について、好ましい事態とは言えないが許容されるギリギリのやりくりでその場を凌ぐものである。

これまでの例からみると、当然のことながら予算の空白期間は長期になったことはなく、数日間の範囲であり、最長は上記の平成元年の5月21日から26日までの6日間である。

<PDFはこちら>

普通の場合は、予算の空白が生じるのは年度当初の数日であるが、この間、暫定予算を提出するのか、予算の空白を選ぶのかは予算提出権者の内閣の判断・裁量ということになる7)第102回国会参議院予算委員会会議録(昭和60年3月16日)竹下登大蔵大臣「…暫定予算が必要となるというのは、本予算が年度開始前までには成立することが期待できず、国政の円滑な運営に支障を生ずることになる場合でありまして、その必要につきましては予算提出権が内閣に与えられておりますところから、そのような事態が見込まれるかどうかについて、本予算を審議する国会の状況等を勘案して内閣の責任において判断を行わざるを得ない、こういう筋になろうかと思うわけでございます。」。本予算の衆議院通過と自然成立の時期、参議院の審議の進捗状況、予算が空白になる期間、空白になることによる政府活動への影響の程度、暫定予算作成の作業、暫定予算の国会審議に要する時間(本予算審議への支障となり、参議院の本予算審議時間が削られる、あるいは採決が先延ばしになってしまう可能性もある)などを総合的に勘案して判断することになる。

形式的な違法ということのそしりを避けつつ必要最小限度の財務処理を行い、国費からの支出を行わないように算段している。ただ、この緊急避難的な便法にも限界はある。

それでは、何日間ならば予算の空白は認められるのか。予算の空白は何日間まで可能なのか。

竹下総理は「…昭和41年の1日空白が生じ、その後また51年に1日空白が生じ、3日空白が生じ、国会職員の給与の支払い日である5日の前の4日まではいいとなり、恩給の関係で5日までいいというふうなことになってきた。…」「…予算の空白というのが今まで現実に(4月)1日から5日までの間というようなものが許容されてきた…」「…慣例上5日までは何とかやりくりができるということを前提に置いた議論は、じゃやめてしまうかというと、昭和51年以後の経過から見て必ずしもそうもいかぬし、…」(第112回国会参議院予算委員会 昭63年4月5日)と、暗に4月5日に本予算が成立すれば予算の空白が生じても乗り切る方法があることを答弁している。

予算の空白時の「やりくり」

実際に予算の空白期間に支出が必要な場合は、前年度の前渡資金での支出、繰り替え払い、予算成立後の後払い、立替払いなど8)これらについての過去の事例をいくつか挙げてみれば以下の通り。

・立替払い

監獄の収容者を釈放する際に支給する被収容者作業賞与金は協力団体である矯正協会が立替払いし、予算成立後に国から矯正協会に支払。任意の第三者弁済で会計法の適用はないとしている。

・繰り替え払い

郵便貯金の利子それから簡易生命保険の還付金について繰りかえ払いで出納官吏が持っているものから支払。

供託金利子は供託金の繰り替え使用。

・前年度繰越金

国立病院、国立更生援護施設における食糧費あるいは医薬品等購入費については前年度の持ち越し分で対処 9)・前渡金

失業給付金等については、労働保険特別会計法施行令第七条等の規定により前渡されている前渡資金を充てることによって対処

・後払い

立法事務費(1日支給)、国会職員給与(5日支給(現在は18日) )については両院議長決定により予算成立後支給

参考人、証人への旅費・日当、国選弁護人への報酬は後払。

生活保護費は地方自治体で処置後、予算成立後国が国庫負担分について交付。

(以上、第112回国昭和63年3月17日、4月5日会参議院予算委員会会議録参照)

宮沢喜一大蔵大臣からは「…これらはいずれも一種の何と申しますか、やりくりと申しますか、許された範囲での多少正常でないやり方で対処できないことはございませんがということを申し上げておるわけでございまして、好ましいことであるとは決して申し上げておりません。」との答弁がある。で対応している。未だ成立していない年度予算からの支出はないとの強弁である。年度最初の定例の支払いとなる立法事務費(1日)や国会職員給与(5日)については、国会関係なので「後払いで勘弁してくれ」ということになった。

ところが、その次の支給で、大きな壁となったのは恩給であった。恩給は6日支給であるが、対象が一般国民であり、額も少なくないので、遅くとも予算が5日までに成立しないと手当ができない。したがって、55年体制後、昭和57年と60年の2回の4月4日までの予算の空白が最長であり(いずれも4月5日本予算成立)、与野党とも多くの国民に直接的な影響を与える事態は巧みに回避してきたといえよう。

予算の空白は、憲法も財政法も想定していない事態であり、国家からの支出は一切できないという原則がある一方、広範な国家活動で1円も支出ができないということは不可能なことでもある。政府は予算の空白が生じないように暫定予算を提出・審議するよう努力する義務があるとともに、国会も新年度の最小限の支出を認めることは必要である。予算の空白が生じる事態は、政府、国会ともに政治的責務を放棄したこととなる。ただ、現実論として、ごく短期で実務上の支障が少なく、かろうじて理論的にも乗り切れるのならば、暫定予算の編成・審議が煩瑣であることから(通例国会審議だけで2日間かかる)、これを避けたいとの空気もこれまでにはあったのも事実である。原則論と政治の効率性との間の葛藤の問題でもある。

[参照]

脚注

| 本文へ1 | 財政法第30条 内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなしたものとみなす。 なお、本予算については法令用語ではなく、総予算については国会法上の用語である。 |

|---|---|

| 本文へ2 | 大日本帝国憲法国第71条 帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ |

| 本文へ3 | 平成3年3月27日 |

| 本文へ4 | 第120回参議院予算委員会会議録(平成3年3月28日)橋本龍太郎大蔵大臣 |

| 本文へ5 | 水田三喜男大蔵大臣は「暫定予算の性質上から申しますと、……前年度の基礎にした経費の計上とか、あるいは事務費というような、もう欠くべからざるものを計上して、なるたけ新規の施策にかかるものは計上しないというのが原則だろうと思います」と答弁したが、その直後に大蔵省主計局長が「国政遂行上不可欠の経費を盛るのが原則だろうと思うのでございます。ただ、……御納得のいただけるような新規政策についてはこれを盛ってもよろしいと私どもは考えておりますし、財政法30条の規定は何とも書いてございませんけれども、彼此勘案いたしますとそういうことになるのではなかろうか」と軌道修正している(昭和42年3月31日参議院予算委員会)。 |

| 本文へ6 | 政府は暫定予算の準備を進め閣議決定まで行っていたが、官房長官預かりとし、参議院の審議状況から提出するに至らなかった。 |

| 本文へ7 | 第102回国会参議院予算委員会会議録(昭和60年3月16日)竹下登大蔵大臣「…暫定予算が必要となるというのは、本予算が年度開始前までには成立することが期待できず、国政の円滑な運営に支障を生ずることになる場合でありまして、その必要につきましては予算提出権が内閣に与えられておりますところから、そのような事態が見込まれるかどうかについて、本予算を審議する国会の状況等を勘案して内閣の責任において判断を行わざるを得ない、こういう筋になろうかと思うわけでございます。」 |

| 本文へ8 | これらについての過去の事例をいくつか挙げてみれば以下の通り。 ・立替払い 監獄の収容者を釈放する際に支給する被収容者作業賞与金は協力団体である矯正協会が立替払いし、予算成立後に国から矯正協会に支払。任意の第三者弁済で会計法の適用はないとしている。 ・繰り替え払い 郵便貯金の利子それから簡易生命保険の還付金について繰りかえ払いで出納官吏が持っているものから支払。 供託金利子は供託金の繰り替え使用。 ・前年度繰越金 国立病院、国立更生援護施設における食糧費あるいは医薬品等購入費については前年度の持ち越し分で対処 |

| 本文へ9 | ・前渡金 失業給付金等については、労働保険特別会計法施行令第七条等の規定により前渡されている前渡資金を充てることによって対処 ・後払い 立法事務費(1日支給)、国会職員給与(5日支給(現在は18日) )については両院議長決定により予算成立後支給 参考人、証人への旅費・日当、国選弁護人への報酬は後払。 生活保護費は地方自治体で処置後、予算成立後国が国庫負担分について交付。 (以上、第112回国昭和63年3月17日、4月5日会参議院予算委員会会議録参照) 宮沢喜一大蔵大臣からは「…これらはいずれも一種の何と申しますか、やりくりと申しますか、許された範囲での多少正常でないやり方で対処できないことはございませんがということを申し上げておるわけでございまして、好ましいことであるとは決して申し上げておりません。」との答弁がある。 |

コメント